「知らないこと」には,人は本能的に恐怖を覚えますし,「理由もわからず痛いことをされる」「よくわからないのにベッドや部屋に閉じ込められる」となれば,パニックになったり,そのようなことをされることを拒否するのも当然といえます。

このため,チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)や病棟保育士のサポートなどによって,病院での生活や,これから行われる手術や検査,治療などについて,その目的やなにが行われるのかなどを,状況や年齢に合わせてこども本人に説明し,納得してもらうプロセスを踏む「プレパレ−ション」が多くの医療機関で導入されています。医師が,こどもやそのきょうだいに,患児本人の病状やこれからの見通しを伝えていく(告知)ことも多いですが,プレパレ−ションではこれから行われる医療行為への「心の準備」をサポートすることに焦点が置かれます。

一度病院や医療行為に対して恐怖心がつくと,こどもにとって一生のトラウマになりかねませんし,治療に向かう意欲が削がれてしまいます。こども1人ひとりの状況に合った言葉遣いや方法によるプレパレ−ションは,こども自身の意欲を引き出し,治療に立ち向かうことや,病気や怪我に打ち勝った経験が将来を生きる原動力ともなっていくと期待されています。

【参考文献】山崎仁美:「発達段階の特徴とプレパレ−ション」,『急性リンパ性白血病闘病記 小児がん情報サイト 輝く子どもたち』,<http://kodomo.eek.jp/modules/pico3/index.php/conte

nt0001.html>,参照2013.03.25

【参考文献】藤井あけみ:『チャイルド・ライフの世界 −こどもが主役の医療を求めて』,小学館,2010.07.29

この写真は,手術室を含む院内数か所をスタンプラリーしながら探検し,院内を見学している様子を紹介した写真です。このツアーでは,最初にプレイルームに行くことで,病院は怖いものではないと患児に感じてもらっているそうです。また,MRIを「洞窟」ストレッチャーを「バス」,検査を「洞窟探検」などと表現することで,検査の過程をこどもにとって理解しやすいプロセスにかみくだいています(17.物語が編み込まれた環境)。院内を周りながら,スタッフと触れ合うことで,なじみの関係がつくられ,恐怖心が低減されていきます。

【参考文献】高柳和江(監修),『癒しの環境研究会(編集):生きる歓び☆アゲイン 癒しの環境でめざめる生命のネットワーク』,p86

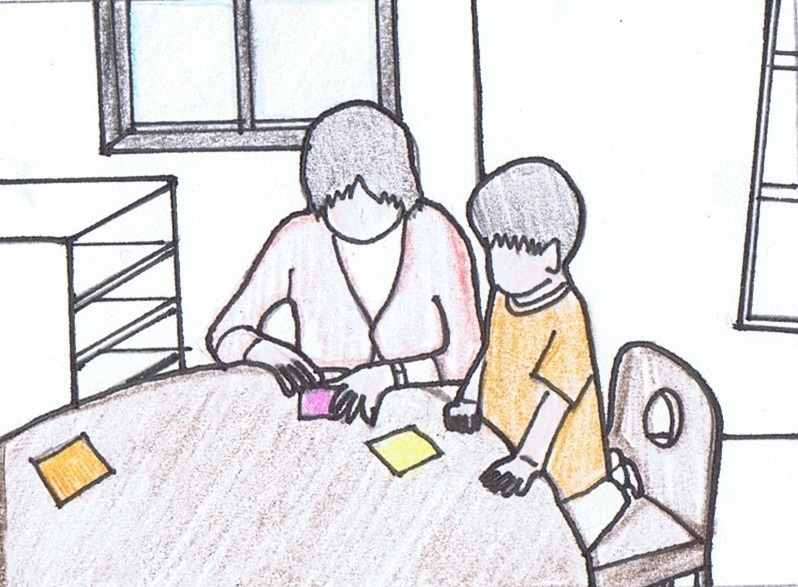

この写真は,人形を使ってお医者さんごっこしている様子です。このような活動を事前に行うことで,医療行為の内容を理解し,医療行為への不安が軽減される(なにをするかがわかる)ことが報告されています。また,医療スタッフとの心理的な距離が近づき,なじみの関係が形成されます。ごっこ遊びを通して,こどもたちの不安が吐露され,それらを医療スタッフや保育者が受け止めることができるケースも報告されています(14.「演じ」て理解するも参照してください)。

【参考文献】及川郁子(監修),古橋知子,平田美佳(責任編集):『チームで支える!こどものプレパレーション』,p106

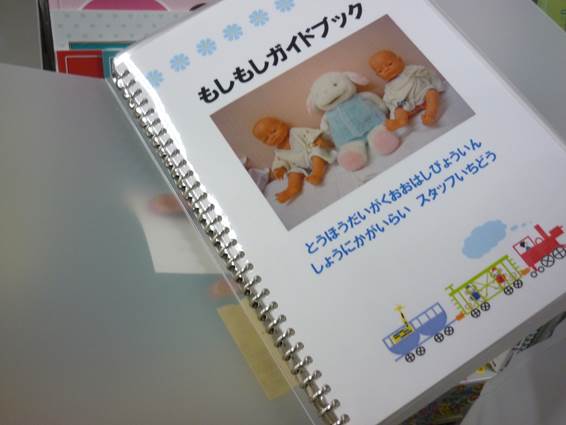

入院生活についてのガイドなども,こどもや家族の不安を軽減させ,病棟へのなじみを助けます。

| 情緒の安定 | |

| 1.アプローチの期待感 | |

| 2.気持ちの切り替え空間 | |

| 3.気分転換ができる | |

| 4.小さな居場所 | |

| 5.生活やくつろぎの雰囲気 | |

| 6.治療・検査時の心的負担の軽減 | |

| 豊かな感性 | |

| 7.「触」覚のある環境 | |

| 8.遊びのなかの触覚 | |

| 9.全身で感じる遊び | |

| 10.においの体験 | |

| 11.風と気づき | |

| 12.光の体験 | |

| 13.日常的に美に触れる | |

| 豊かな心情 | |

| 14.「演じ」て理解する | |

| 15.表現する−音楽 | |

| 16.表現する−絵画,造形 | |

| 自然と生命への 畏敬と愛情 |

|

| 20.自然に親しむ | |

| 21.季節を感じ,楽しむ | |

| 22.命を感じ,親しむ | |

| 創造性の芽生え | |

| 14.「演じ」て理解する | |

| 15.表現する−音楽 | |

| 16.表現する−絵画,造形 | |

| 17.物語が編み込まれた環境 | |

| 18.遊び込める仕掛け | |

| 19.見立てを誘う環境 | |

| 豊かな言葉 | |

| 36.文字や数字がある環境 | |

| 37.知識や物語の泉に触れる | |

| 38.読み聞かせの演出 | |

| 39.ショウ&テルの機会 | |

| 思考力 | |

| 31.伝統文化を遊ぶ | |

| 32.自国の文化を知り,親しむ | |

| 33.多様性を体感する | |

| 34.電子メディアとの適切な距離感 | |

| 35.「不思議」,科学の目の芽生え | |

| 自主性・主体性・意欲 | |

| 51.「基地」空間 | |

| 52.アフォーダンスの演出 | |

| 53.遊びの可視化 | |

| 54.遊びの保存 | |

| 55.片付けのための工夫 | |

| 56.遊びの場の保障 | |

| 57.集中して遊べる空間 | |

| 58.プレパレーション | |

| 自立と自律 | |

| 23.時間の可視化 | |

| 24.日課の可視化 | |

| 25.音で場面や行為を知る | |

| 26.流れをデザインする | |

| 27.「自分で」を支える | |

| 28.着脱の自立への配慮 | |

| 29.排泄の自立への配慮 | |

| 30.身近な手洗い場 | |

| 喜んで話したり 聞いたりする態度 |

|

| 39.ショウ&テルの機会 | |

| 40.仲間の共有 | |

| 41.保育単位の連携と柔軟性 | |

| 42.交流の拡がりを誘う空間 | |

| 43.育ち合いの仕組み | |

| 人に対する愛情と信頼感 | |

| 43.育ち合いの仕組み | |

| 47.命の祝福 | |

| 48.自己の成長の確認 | |

| 49.生活の振り返りの機会 | |

| 50.作品の展示 | |

| 他者を大切にする心 協調性 |

|